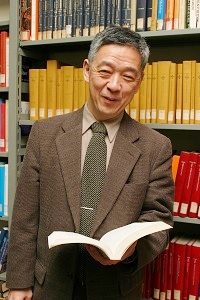

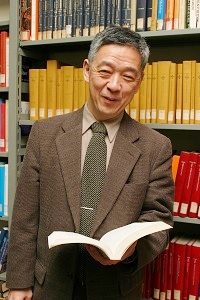

島薗先生プロフィール

過去のゼミのテーマと島薗先生のメッセージ

事務局資料

戻る

島薗先生プロフィール

プロフィール

1948年東京生まれ。中学高校は金沢市で過ごす。1972年、東京大学文学部宗教学科卒業。筑波大学研究員、東京外国語大学日本語学科助手などを経て、東京大学大学院教授。2013年に退官し現職。

宗教学に親しみ、40年を経ました。近代形成期から現代までの日本の宗教史の研究を中心に、現代世界の諸地域の宗教のあり方の比較研究を進めてきました。この10数年は、医療と関係する領域での仕事が増えてきて、死生学という新たな領域に踏み込んでいます。人文社会系の諸学問領域に関心があり、不勉強を承知で手を広げてきました。しかし、人間の死生や生き方、そしてともに生きることの喜びと悲哀の近くで仕事をしていきたいという気持は変わっていません。

主な著書

『現代救済宗教論』青弓社1992

『新新宗教と宗教ブーム』岩波書店(ブックレット)1992

『オウム真理教の軌跡』岩波書店(ブックレット)1995

『精神世界のゆくえ―現代世界と新霊性運動』東京堂出版1996

『現代宗教の可能性―オウム真理教と暴力』岩波書店1997

『時代のなかの新宗教―出居清太郎の世界1899-1945』弘文堂1999

『ポストモダンの新宗教―現代日本の精神状況の底流』東京堂出版2001

『<癒す知>の系譜―科学と宗教のはざま』吉川弘文館2003

『いのちの始まりの生命倫理―受精卵・クローン胚の作成・利用は認められるか』春秋社2006

『シリーズ思想の身体―悪の巻』春秋社2006

『スピリチュアリティの興隆―新霊性文化とその周辺』岩波書店2006

『宗教学の名著30』ちくま新書2008

『国家神道と日本人』岩波新書2010

『日本人の死生観を読む』朝日選書2012

『現代宗教とスピリチュアリティ (現代社会学ライブラリー8) 』弘文堂2012

『つくられた放射線「安全」論―科学が道を踏みはずすとき』河出書房新社2013

◆ ブログ「島薗進・宗教学とその周辺」

◆ twitter

▲トップ

過去のゼミのテーマと島薗先生のメッセージ

昨年度 「現代の科学技術といのちの価値」

福島原発事故により膨大な量の放射性物質がまき散らされた。だが、科学者の反応には理解しにくいものが多かった。大した被害ではないと安全論を説く科学者・学者が信頼を失った。原発推進派の利益のために「ムラ」の人々がこぞって安全論を説くのではないかと疑われた。専門家の権威失墜が目立った。それは科学的な真実や「いのちの価値」よりも経済的政治的利益を優先させるように感じられたからだ。どうしてこのような信頼喪失が起こったのか。現代の科学・学問はどのようにすればこうした信頼喪失を克服していけるだろうか。現代の科学技術はどのようなモラルに立脚すべきなのか。この講座ではこれらの問題を考えていきたい。

◆ レジュメ目次 (過去のカリキュラム・データ)

2011年度 「悲しみから生まれる力」

人生は愛する存在、親しい存在を失っていくという経験に満ちている。子供が育っていくときには、おっぱいを手放し、ぬいぐるみを手放し、親の保護から独立していこうとする。やがて死別の経験をする。親や兄弟姉妹を失い、師や友を失い、ときには我が子を失う。恋人との別れを初めとして、自分の望むものを得られず、打ち砕かれることもある。だが、最後に「自分のもの」すべてを失う死が待っている。これら悲しみの経験の中から生きる力を回復すべく、宗教が、そして文芸などの表出行為が役だってきた。日本文化史に豊かに見られる「悲しみから生まれる力」の例に学びたい。

◆ レジュメ目次 (過去のカリキュラム・データ)

2010年度 「現代人と死生観」

現代人は死を遠ざけ、死に直面しようとしないと言われてきた。確かにそうした面があることは否定できない。しかし、死を身近に感じる機会がたいへん乏しいというわけでもない。ただ、かつては伝統的な宗教を通して、死に向き合う仕方を身につけてきたのだが、現代人はどうも伝統宗教の考え方ややり方では納得できないところがあるようだ。それぞれに自分なりの死生観を得たいとほっしている現代人は少なくない。「千の風になって」や「おくりびと」が人気をよんだのは、こうした現代人の欲求を反映しているだろう。しかし、納得がいく死生観をもつには、やはり過去の人たちの死生観に学ぶ必要があるし、歴史を通して現代人としての自己理解をもつ必要もある。このゼミはそんな学びの機会になればよいと願っている。

2009年度 「仏教と倫理を見直す」

仏教の目標は悟りに達し、この世から離脱することだとされる。つまり、個人の瞑想(などの修行)によって特別の心的境地に達し、涅槃に至ることだと考えられている。そのために大事な家庭や仕事も捨てたのがブッダだったという。こう理解すると仏教において倫理性や社会性はあまり重要でないことになる。少なくとも、倫理や社会を超えた何かが求められている、こう論じられる場合が多い。だが、実際の仏教は倫理や社会にこだわり続けてきている。では、ブッダ自身においてどうだったのか。出家や戒律の意義は何なのか。また、現代人は仏教の倫理性や社会性をどう受け止めるべきなのか。「正法」と「慈悲」をキーワードとして考えていきたい。

2008年度 「現代宗教論」

1980年代以来、とりわけ冷戦終結以後に明らかになってきたことの一つは、世界の宗教と政治が切り離せないものだということだろう。イスラム圏、イスラエル、アメリカ合衆国、ロシア、インドなど、強硬派の政治宗教勢力が影響力を増しているところが増えている。だが、これはそもそも近代化の中に含まれていたある傾向が顕著になったということとしても理解できる。日本を例にとると、明治維新から第二次世界大戦の終結までの間、国家神道が国民生活にきわめて大きな影響を及ぼしてきた。仏教では次第に法華=日蓮系の運動が力を強め、大きな政治的影響力をもつようになった。戦前の国家神道=皇道主義と法華=日蓮系仏教は、現代世界諸地域の宗教復興勢力、強硬派政治宗教勢力と類比できるものだ。田中智学や出口王仁三郎や北一輝はその異端的潮流に属する。この講義では、国家神道と法華=日蓮系の運動を世界的な現代宗教の動向に照らし合わせて考えていく。

2007年度 「アジアと現代宗教」

現代世界は西洋が作りあげた政治システムがモデルとなって、アジアなど他の地域の国々は、伝統的なシステムと西洋的近代政治システムとを調整するのに苦労してきました。この苦労をうまく理解するためには、宗教と国家の関係についてよく考えておく必要があります。これがもめごとがこじれる大きな原因となっていますので。

キリスト教はユダヤ教から分かれてできたのですが、そのときに国家や民族の枠を脱した自由な宗教という意識を強くもっています。イスラームは国家宗教として発展しきたので、そこのところの発想がだいぶ違います。

仏教は王様が国を捨てて生み出した宗教ですが、すぐに王様がパトロンになっています。国家の暴力を強く意識した宗教と言えます。儒教は国家の政治顧問に採用されるべき賢者が、精神的価値について語った会話記録のテクストを尊んでいます。よい国家への期待が強い伝統です。神道はそもそも日本の国家ができたときにできたシステムの刻印を強く受けています。明治維新以後、そこに何が加わったのか、適切に理解するのが困難です。

現代人の中には国家にいやけがさしている人が増えています。宗教ぎらいも国家ぎらいと関係がありそうです。沖縄やアイヌの宗教、あるいは民俗宗教にそこはかとない郷愁もわきます。スピリチュアリティが人気をよぶ一つの理由でしょう。

では、アジアの宗教は国家を超えていけるのでしょうか。

2006年度 「近代日本宗教史」

「日本人は無宗教だ」と言われるとそうかなあと思ってしまう。近代化によって日本人は心の拠り所を見失ったと考える人もいる。確かに日本人の宗教心や死生観の特徴はわかりにくい。しかし、これは近代日本の宗教史がうまく理解できていないためかもしれない。近代以前の宗教史も大事なのだが、私たちの父母たち、祖父母、曾祖父母たちが生きてきた時代の宗教史を見直すことで「なるほど」と思えることがあるかもしれない。そう思えるように、楽しいディスカッションをしましょう。

取り上げるテーマは以下のようなものを考えています。

(1)国家神道とは何か?近代の日本人は国家神道によってどのような影響を受けたのか?現代において国家神道は消滅したのか?

(2)なぜ日本では新宗教がこれほど発展したのか?神仏習合と新宗教はどのように関わっているのか?新宗教ではどのような生き方が理想とされたのか?

(3)近代の日本人はどのような死生観に共鳴したのか?伝統的な死生観と現代人の死生観はどこが違うのか?それは近代日本の宗教史とどう関連し合っているのか?

▲トップ

事務局資料

「「無常」と「うき世」」 レジュメ目次

参考文献

仏教辞典の「無常」と「うき世」

中国の死生観

ニヒリズムと「うき世」

▲トップ

事務局資料: 「「無常」と「うき世」」 レジュメ目次

5月24日(金)「無常を悟る、無常を詠う」

I. 「無常」の教説

II. 日本の無常観と浄土教

III. 詩歌における無常観

6月28日(金)「うき世を生きる、うき世を詠う」

I. 「うき世」の語の文芸史

II. 西行と明恵

III. 憂世から浮世へ

6月28日(金)「共苦共感のうき世」

I. 「うき世」の時代

II. 西鶴と現世肯定

III. 「うき世」観と庶民の連帯意識

▲事務局資料トップ

事務局資料: 参考文献

島薗進『日本人の死生観を読む』 2012 朝日新聞出版

−明治武士道から「おくりびと」へ−

第1章 「おくりびと」と21世紀初頭の死生観

第2章 死生観という語と死生観言説の始まり(加藤咄堂:かとうとつどう)

第3章 死生観を通しての自己確立(志賀直哉)

第4章 「常民」の死生観を求めて(柳田国男、折口信夫)

第5章 無惨な死を超えて(吉田満)

第6章 がんに直面して生きる(岸本英夫、高見順)

唐木順三『無常』 1965 筑摩書房(筑摩叢書、ちくま学芸文庫)

はかなし: 「はかなし」という言葉、かげろふの日記、紫式部日記、宇治十帖、和泉式部日記、兵の登場、建礼門院右京大夫集(「はかなし」から無常へ)

無常: さまざまな発心(法然)、浄土と穢土(恵心、法然、親鸞)、死と詩(一遍)、雄弁と詠嘆、詠嘆的無常観から自覚的無常観へ(「徒然草」)、飛花落葉(心敬、宗祇、芭蕉)

無常の形而上学(道元)

橋本峰雄『「うき世」の思想』 1975 講談社現代新書

−日本人の人生観−

1. 「うき世」研究について(穎原退蔵:えばらたいぞう、唐木順三、高尾一彦)

2. 「うき世」の歴史(古代〜中世)(「うき世」意識の萌芽、仏教の影響、無常観の民衆化)

3. 「うき世」の歴史(近世〜現代)(近世庶民の生活意識、近代知識人にみる「うき世」、流行歌のなかの「うき世」)

4. 「うき世」の思想(文化の型、「死から生へ」の文化、墓と火葬、祖先崇拝について、日本の祭り、「めまい」の遊び、金路意識の「使い分け」、「にじみ」の美学、「合一欲」としての愛、集団と旅)

5. 「うき世」の哲学

竹内整一『「はかなさ」と日本人』 2007 平凡社新書

−「無常」の日本精神史−

I. 現代日本人の無常感

II. 「夢の外へ」(「いろは歌」、「古今和歌集」、「一言芳談」、和泉式部、「方丈記」、西行)

III. 「夢の内へ」(謡曲、「閑吟集」、「葉隠」、近松)

IV. 「夢と現のあわいへ」(「徒然草」、「幽玄」「やさし」、伊藤仁斎)

V. ふたたび、現代日本の無常感

▲事務局資料トップ

事務局資料: 仏教辞典の「無常」と「うき世」

『岩波仏教辞典』から抜粋

無常

「常住」の対語。

諸行すなわち世間一切のもの、万象ことごとくは生滅してとどまることなく移り変わること。その理由は、諸行は因縁によって生じ、刹那に生滅して増積しないことに求められる。

わが国の文芸における無常の初出は『万葉集』で、そこには「人間無常」と「世間無常」の二観念が認められる。

また、無常の受けとめ方には、「現世享楽的な態度」と「涅槃憧憬的な態度」の二種がみられる。

平安時代に入ると無常思想は一段と浸透し、流転する現世を「憂き世」とする美意識も次第に高まってくる。

空海『三教指帰』、『古今和歌集』、『蜻蛉日記』、『宇津保物語』、『源氏物語』。

985年に源信の『往生要集』が成り、人道が不浄・苦・無常の三相の下に説明され、無常に死そのものの観念が与えられる。以来それを展開させた浄土教団の活動と末法思想の台頭の中で、それを裏づけるように12世紀後半に内乱や天災地変が打ち続いたことを反映してか、13世紀の文学・思想書には無常の語が頻出する。

藤原俊成、鴨長明『方丈記』、道元・親鸞・日蓮らの法語類、『平家物語』。

近世に入ると、日用語として用いられるほどに通俗化した。

うき世(浮世)

定めない世の中、無常の世。(中国の道家思想や仏教の影響)

平安時代に入ると、浮世を詠嘆的にとらえ、その訓読語の「浮き世」に同音の「憂き世」を当てて嘆かわしい現世を意味する用法が一般化した。

近世に入ると、現実を肯定的に生き、刹那刹那を楽しもうとする風潮が広まり、現在流行の風俗的なものに浮世という語を冠することになる。

「浮世絵」「浮世草子」。

▲事務局資料トップ

事務局資料: 中国の死生観

『荘子』(戦国時代:BC403〜BC221)

「人がこの世に生きるのは、憂いと同居しながら生きているようなものである。

だから長生きするものは、耄碌の状態に陥りながら、いたずらに憂いばかりが長くづづいて、死の安息も得られない。

なんという苦しみであろうか。

とするならば、長生きということも、やはりわが身のためをはかる道からは遠いものである」

(森三樹三郎訳「外篇・至楽篇(一)」中公文庫・外篇 p.232)

『抱朴子』葛洪(晋代、283〜343頃)

「人の一生は光より速く、つむじ風のように過ぎ去る。

若いときはほんのしばらくで、たちまちに老いる。

そのはかなさ、たとえようもない。百年の寿命といっても三万六千日しかない。

幼い時代は何もわからない。

老衰してしまえばあらゆる快楽は無縁の存在である。

幼い時と老いぼれた時とで数十年を差し引いた上に浮世の苦労、心配、病気が代わる代わる続く。

それで生きている年のほぼ半分がつぶれる。

数えてみれば、百年の寿命が得られると仮定して、平和に笑って暮らせる日は五、六十年を過ぎない。

それもあっという間に消え去り、悲しみと憂いと耄碌ばかり。

よいところは六、七千日だけだ。

それくらいは瞬く間になくなる。

まして百年の寿命を全うする人は一万人に一人もいないのである。

よく考えてみれば、夏の虫や朝菌(キノコの一種。一朝だけの命)を笑うことはできない。

思うにこれが仙道を知らぬものの行きつくところ。

悲しいことよ!」

(本田済訳「内篇・勤求」東洋文庫 p.281〜2)

古詩十九首(漢代:BC202〜219)

蕭統(南北朝梁、501〜531)『文選』(松枝茂夫訳)

◆第13首

「車に乗って上東門を出て、はるかに城北の墓を見やると、白楊はいかにも寂しげに風にそよいでいるし、松や柏は広い墓道の両側に並んでいる。

その下には遠い昔に人々がいて、くらい地下に永い夜をすごしている。

彼らは黄泉の下にひっそりと寝て、千年たっても永久に覚めることがないのだ。

四季はどんどん移り変わり、人の命は朝露のようにはかない。

人の一生は仮の宿のようなものだ。

寿命には金石のような堅さはない。

万年も昔から、人は送られて死んでいったのであって、聖賢といえどもこの律を越えることはできないのだ。

薬を飲んで不老長寿の神仙になろうと願っても、たいていは薬にだまされて命を落とした。

それよりは、いっそのこと美酒を飲み、美服をまとって面白おかしく暮らしたほうがましだ。」

◆第14首

「死に去った者は、日ごとに忘れ去られ、身近に生きている者は、日ごとに親しさをますものである。

町の城門を出て見わたすと、目にとびこんでくるのは丘陵と墳墓だけ。

古くなった墳墓は、いつか耕されて田畑となり、墓のそばのマツやヒノキも、伐採されて薪になってしまう。

ポプラの木にあたる風はいつも悲しく、ヒュー、ヒューと鳴る音は、いたたまれない気分にさせられる。

故郷に帰ろうと思うが、いかんせん帰る手だてもない。」

◆第15首

「人間どうせ百歳までは生きられぬ。

それなのに千年も先のことまで心配している。

昼は短く夜はばかに長い、それがいやだというなら、いっそ灯火をともして夜も夜通し遊べばよいではないか。

楽しみを尽くすには、今という時期を逃してはならない。

来年のことなど待っていられるものか。

費えを惜しんで金を貯めこみ、後世の物笑いになるのは、愚者のやること。

どうせわれわれに、仙人王子喬と同じような長生きは、できっこないのだから。」

▲事務局資料トップ

事務局資料: ニヒリズムと「うき世」

ニヒリズムあるいは虚無主義(きょむしゅぎ、英: Nihilism / 独: Nihilismus)とは、この世界、特に過去および現在における人間の存在には意義、目的、理解できるような真理、本質的な価値などがないと主張する哲学的な立場である。名称はラテン語の Nihil (無)に由来する。

ニヒリストは概して以下の論点を強く主張している。

上位の支配者、創造主の存在を示す理にかなう証拠はない、「真なる道徳」というものは存在しない、世俗的な倫理は実現不可能。よって我々の存在には結局真理はなく、好まれる行動など存在しない。

ニヒリズムという語は、1733年にドイツ人Friedrich Lebrecht GoetzがDe nonismo et nihilismo in theologia caeterisque eruditionis partibus obviotというラテン語の書でラテン語で用いている。連続論に対置された原子論の意味だった。今まで最高の価値と人々がみなし、目的としていたものが無価値となった歴史的事態のことを言うときが多い。心理学者を自認するニーチェによれば、ニヒリズムは上記のような「精神状態」で、2080年ごろまで続くことになるが、このニヒリズムにおいて私たちが取りうる態度は大きく分けて2つある。

1. すべてが無価値・偽り・仮象ということを前向きに考える生き方。つまり、自ら積極的に「仮象」を生み出し、一瞬一瞬を一所懸命生きるという態度(強さのニヒリズム、能動的ニヒリズム)。→「浮世」

2. 何も信じられない事態に絶望し、疲れきったため、その時々の状況に身を任せ、流れるように生きるという態度(弱さのニヒリズム、受動的ニヒリズム)。→「憂世」

ニーチェは前者を肯定し、永遠回帰の思想の下、自らを創造的に展開していく、鷲の勇気と蛇の知恵を備えた「超人」になることをすすめた。社会的には、どんな事態でも傍観する姿勢から、ある種の攻撃性があると考える。キリスト教をニーチェがニヒリスティックだとして批判するときは、現世を無化矮小化しているという意味での、ニーチェ固有の語法でのニヒリズムを見ている。

ハイデガーによれば、ニヒリズムの温床は、現実や現世からの超越を主張する形而上学的立場だとされる。したがって「ニヒリズムの超克」という視点は、キリスト教サイドから、それ自身がニヒリズムだとされた。そのため、キリスト教ニヒリズムの克服を主張したニーチェは「ヨーロッパで最初の完全なニヒリスト」とも見なされる。「ニーチェの最も過激な門人」と評されるエルンスト・ユンガーは、現代世界は、ニヒリズムの境界を通過したと言い、ハイデガーとニヒリズム論を交換している。

(Wikipedia「ニヒリズム」から。「浮世」「憂世」は事務局追加)

「ニーチェの反語やオスカー・ワイルドの逆説は、キリスト教 ― これこそヨーロッパの最も頑強な「公式」だ ― の長年涵養した生(レーベン)の積極的肯定の考え方が普遍化している社会でこそ、そこに現実とのはげしい緊張感が生まれるが、日本のように生活のなかに無常観や「うき世」観のような形の逃避意識があると、ああしたシニシズムや逆説は、むしろ実生活上の感覚と融合し、ニヒリズムが現実への反逆よりもむしろ順応として機能することが少なくない。ここでは逆説が逆説として作用せず、アンチテーゼがテーゼとして受けとられ愛玩される。たとえば世界は不条理だという命題は、世はままならぬもの、という形で庶民の昔からの常識になっている。」

丸山真男『日本の思想』p.16〜17

「彼岸と此岸とを断絶させることのなかった日本人は、おかしないい方だが、この世とそこに生きている自己の絶対的な実在感をかつてもったことがないのである。此岸の実在性を定立させる対極としての隔絶した彼岸を一度ももたなかった以上、それはこれからも変わることはないであろう。こう考えてみると、日本人は完全に世俗化する人間ではなく、その意味で今日ではかえって欧米人以上の宗教的人間であり続けることになるわけである。これが日本人の維持している「うき世」観の意味だと思われる。」

橋本峰雄『「うき世」の思想』p.150

▲事務局資料トップ

戻る