戻る

霊性と曼陀羅−安藤礼二が語る映画『死者の書』の世界

参考資料 (事務局作成)

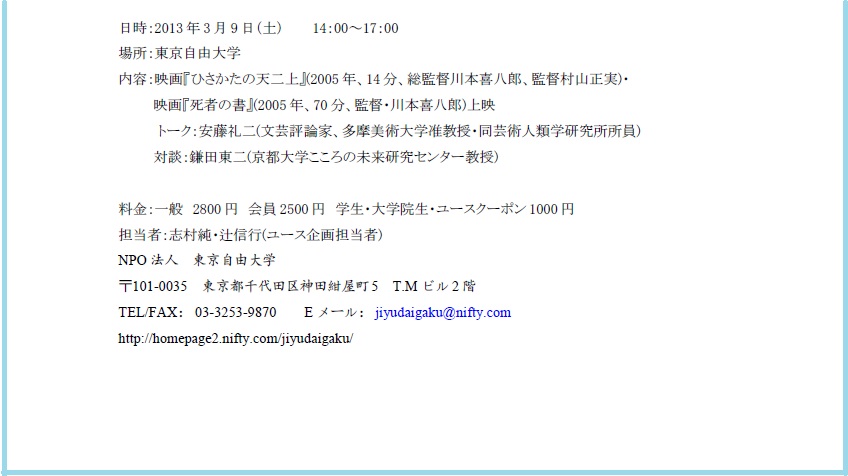

フライヤー

折口信夫『死者の書(1943)』 あらすじ・登場人物・章別あらすじ・系図

折口信夫『山越しの阿弥陀像の画因(1947)』から

フライヤー

▲トップ

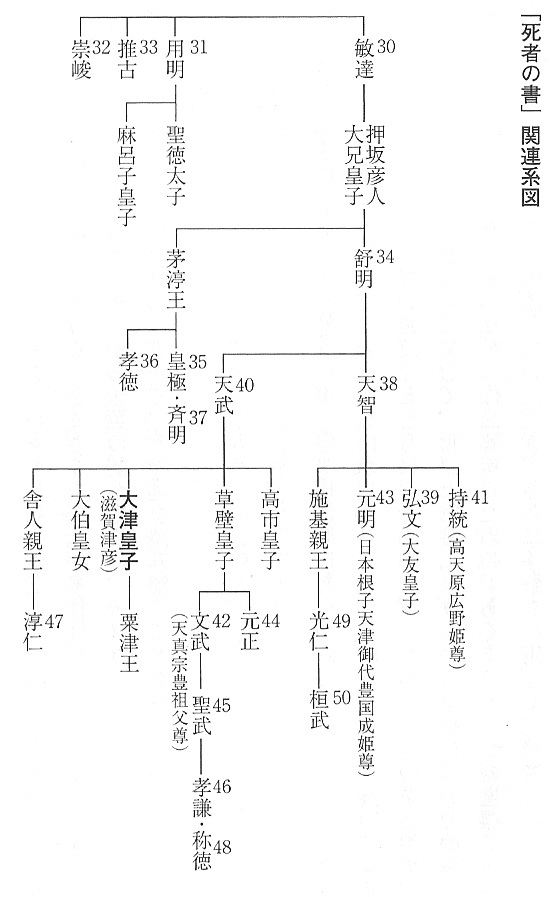

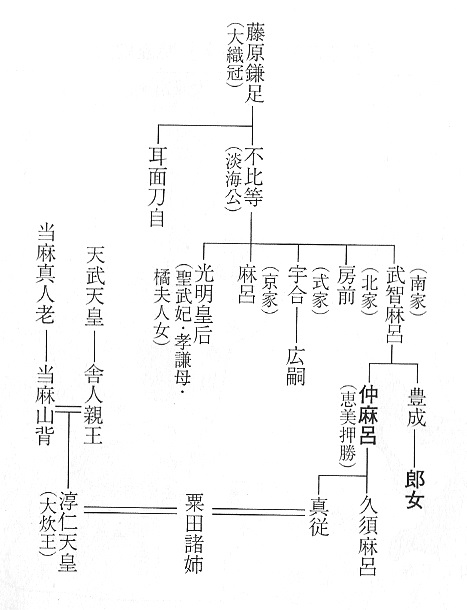

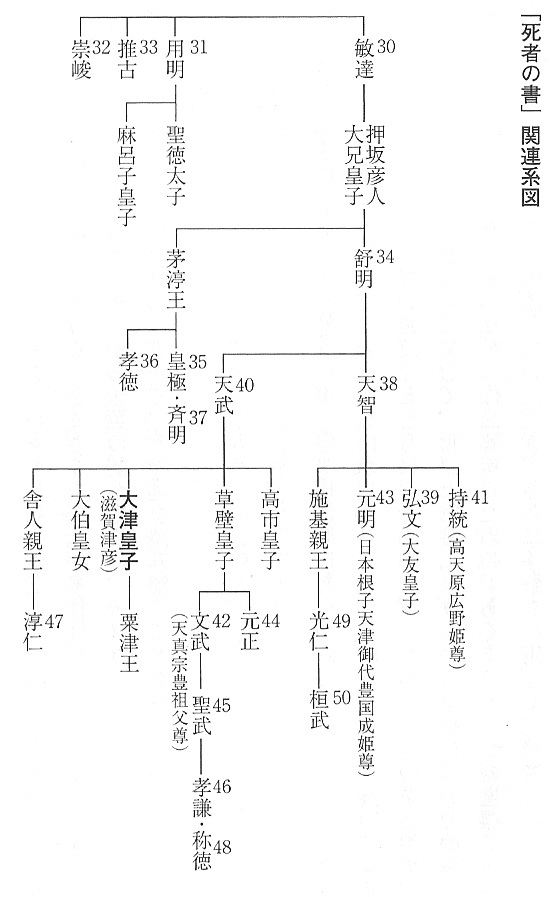

折口信夫『死者の書(1943)』 あらすじ・登場人物・章別あらすじ・系図

あらすじ

郎女(藤原南家の姫)は、二上山に現れる幻影(郎女を恋人と思い込む大津皇子の亡霊)に誘われるように、ふもとの万法蔵院(当麻寺)に入り込み、女人禁制を破った咎をあがなううち、死者の亡霊を慰めるため、蓮糸で織った布に曼荼羅を描く。

登場人物

【死者】大津皇子(663〜686): 天武天皇の第三皇子、滋賀津彦。文武に優れたが謀反を疑われ処刑、二上山に葬られた。

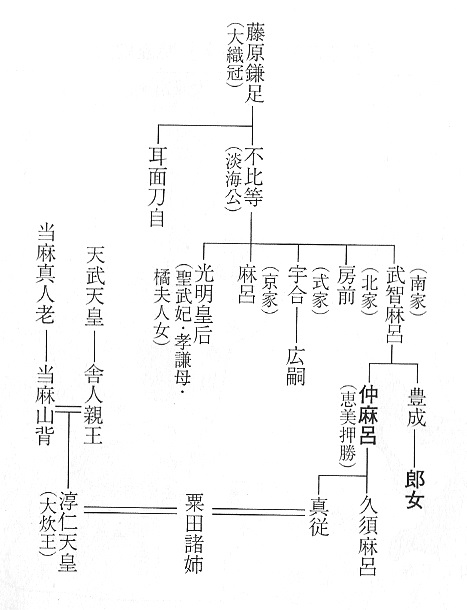

【郎女】藤原南家の郎女(いらつめ): 豊成の娘、死者は耳面刀自と考えている。

藤原豊成(704〜766): 郎女の父、武智麻呂の長子、横佩大臣。

藤原仲麻呂(706〜764): 郎女の叔父、藤原恵美、押勝、大師。その後、道鏡排斥に失敗して失脚、殺害された。

【淡海公】藤原不比等(659〜720): 郎女の曽祖父、藤原鎌足の第二子。

耳面刀自(みみものとじ): 淡海公の妹、郎女の祖父の叔母。その後、大友皇子の妃の一人となったが、壬申の乱後は消息不明。

藤原武智麻呂(680〜737): 郎女の祖父、不比等の長子、南家の祖。

大伴家持(718?〜785): 兵部大輔、三十六歌仙、『万葉集』の一割以上を占める。

当麻(たぎま)語部姥

身狭乳母

章別あらすじ

1 死者が耳面刀自を想いながら目ざめた。

2 二上山で郎女の魂ごいをしていた当麻の修験者が死者の墓のそばで異様な声を聴いた。

3 万法蔵院の女人結界を犯して捕まった郎女に当麻語部姥が藤原氏の話を始める。

4 姥は大津皇子と耳面刀自、そして郎女との因縁を語る。

5 死者が自分が滋賀津彦であることを思い出した。

6 二上山の上におもかげを見た郎女が、春の彼岸中日、仏説阿弥陀経の千部写経を終え、夜を通して二上山まで歩いた。

7 郎女が二上山の女人禁制の万法蔵院の境内に入り、とがめられる。

8 奈良で開眼する東大寺の四天王像のうち、にらみ合っている多聞天と広目天のモデルが、仲麻呂と道鏡であるとのうわさがたった。

9 郎女のうわさを聞いた大伴家持が横佩家の前を通った。

10 郎女のもとに、曾祖母の法華経や大叔母(光明皇后)の楽毅論、父が書いた『仏本伝来記』が届いた。

11 郎女は「ほけきょう」と鳴く鶯が気になる。

12 寺の浄域を穢した郎女は、自分で咎をあがなう(長期の物忌みをする)という。

13 郎女は夜、帷帳をつかむ指を見て、阿弥陀を唱えた。

14 大伴家持が藤原仲麻呂を訪ね、郎女のことが話題になった。

15 ひと月が過ぎて、郎女は天井に光、花、黄金の髪、荘厳な顔、目、肩、胸、白い肌を見た。

16 初夏となり、若者や乳母たちは蓮の茎から蓮糸を紡いだ。

17 秋分の夕、郎女は、再び万法蔵院に入り込み、二上山の男嶽と女嶽の間に人のおもかげを見た。

18 郎女がおもかげ人の肌をおおうため、織機で蓮糸を織り始めた。

19 郎女は布を裁ち縫い、大きな上帛(はた)を作った。

20 郎女は絵の具で織物におもかげ人の絵を描いたが、それは阿弥陀仏の姿にも見えた。

◆ 彼岸、日想観について

岩波文庫資料

▲トップ

折口信夫『山越しの阿弥陀像の画因(1947)』から

数字は中公文庫ページ。

「渡来文化が、渡来当時の姿をさながら持ち伝えていると思われながら、いつか内容は、我が国生得のものと入りかわっている。そうした例の一つとして、日本人の考えた山越しの阿弥陀像の由来と、これが書きたくなった、私一個の事情をここに書きつける。」(163)

「何とも名状の出来ぬ、こぐらかったような夢をある朝見た。そうしてこれが書いてみたかったのだ。書いている中に、夢の中の自分の身が、いつか、中将姫の上になっていたのであった。」(171)

「当麻信仰には、妙に不思議な尼や、何ともわからぬ化身の人が出る。謡の「当麻」にも、またそれと関係もないらしいもので言っても、「朝顔の露の宮」、あれなどにも、やはり化尼が出てくる。曼荼羅縁起以来のつながりあいらしい。私の場合も、語部の姥が、後に化尼の役になってきている。」(172)

「私は別に、山越しの弥陀の図の成立史を考えようとするつもりでもなければ、また私の書き物に出て来る「死者」のおもかげが、藤原南家郎女の目に、阿弥陀仏とも言うべき端厳微妙な姿と現じたという空想の拠り所を、聖衆来迎図に出たものだ、と言おうとするのでもない。そんなものものしい企ては、最初から、してもいぬ。ただ山越しの弥陀像や、彼岸中日の日想観の風習が、日本固有のものとして、深く仏者の懐に採り入れられてきたことが、ちっとでもわかってもらえれば、と考えていた。」(175)

「彼岸の中日は、まるで何かを思いつめ、何かに誘かれたようになって、大空の日を追って歩いた人たちがあったものである。・・・そんなに遠くは行かぬ様にみえた「山ごもり」「野あそび」にも、一部はやはり、一か所に集り、物忌みするばかりでなく、我が里遥かに離れて、短い日数の旅をするという意味も含まっていたのである。・・・私どもの書いた物語にも、彼岸中日の入り日を拝んでいた郎女が、何時か自ら遠旅におびかれ出る形が出ているのに気づいて、思いがけぬ事の驚きを、このごろ新にしたところである。」(176〜9)

「昔から語義不明のまま、決まった様な風ですまされてきた「かげのわづらひ」といった離魂病なども、日かげを追ってあこがれ歩く女の生活の一面の長い観察をしてきた社会で言い出した語ではないか。」(190)

「私の女主人公南家藤原郎女の、幾度か見た二上山上の幻影は、古人相共に見、また僧都一人の、これを具象せしめた古代の幻想であった。そうしてまた、仏教以前から、われわれ祖先の間に持ち伝えられた日の光の凝り成して、さらにはなばなと輝き出た姿であったのだ、ともいわれるのである。」(193)

▲トップ

戻る